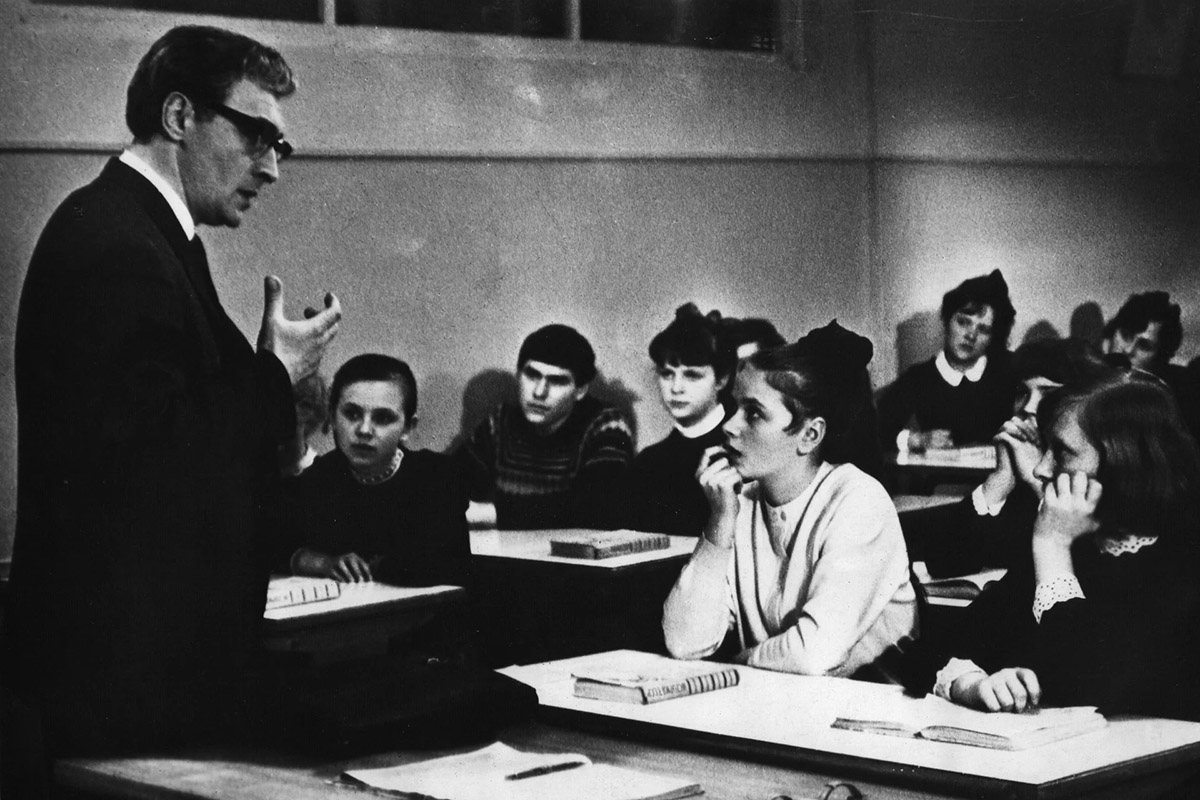

История фронтовика‑учителя, переживающего кризис и размышляющего, а тому ли и так ли, как надо, он учит своих воспитанников, — дипломная работа советского сценариста и писателя Георгия Полонского, написанная им на Высших курсах сценаристов и режиссеров, куда молодой драматург поступил, сперва поучившись в Минске на филфаке БГУ, а затем окончив Институт просвещения. Сам поработав учителем, Полонский создал сценарий под названием «Журавль в небе», насытив его теми проблемами, которые волновали педагогов.

Режиссер Станислав Ростоцкий вспоминал: «Этот сценарий мне дал директор Киностудии им. Горького Г. И. Бритиков. Я пришел к нему на следующий же день — просить, чтобы он позволил мне ставить эту картину».Руководство Госкино, испугавшись острой темы, оставило запрос киностудии без ответа, но Бритиков и Ростоцкий сочли, что уже снятый фильм положить на полку намного сложнее, и запустили процесс на свой страх и риск. Так и шла в течение трех с половиной месяцев эта гонка: киностудия в ударном темпе работала над картиной. А сложностей хватало…

Начать с главного героя: Полонский категорически не видел в этой роли красавца Вячеслава Тихонова, по его мнению, здесь нужен был бы Зиновий Гердт или Борис Бабочкин. Ростоцкий же с Тихоновым дружил и знал, в какую депрессию того вогнали трехлетние съемки «Войны и мира» Бондарчука, где он играл Андрея Болконского. При этом сам Тихонов совершенно не видел себя в скучном, как ему казалось, образе учителя истории и согласился на съемки только тогда, когда режиссер поставил вопрос ребром: мол, если ты мне друг, то сыграешь.

Гримом первому красавцу советского экрана добавили добрый десяток лет. Это нам сейчас кажется, что отвоевавший и вышедший в отставку Штирлиц нашел себя в преподавании, а на деле все было совсем наоборот: до звездной роли оставалось еще целых пять лет. Но именно благодаря Ростоцкому Тихонов в итоге не порвал с кино — а ведь задумывался об этом всерьез!«Теперь уже, задним числом, я понимаю, что в этом и состоит талант режиссера: увидеть в актере то, что, может быть, он сам в себе даже не подозревает, — вспоминал он. — Сейчас я осознаю, какое счастье, что я все‑таки сыграл Мельникова… Это помогло мне снова обрести веру в себя и вернуться в кинематограф…» Тихонов часто говорил, что без роли педагога не было бы в итоге и штандартенфюрера‑разведчика.

Сыграть молодую учительницу Горелову режиссер предложил начинающей актрисе Ленкома Ирине Печерниковой. Причем девушка была в ужасе: «Я всегда так не любила школу, что делала домашние задания прямо на переменах, чтобы после уроков быть свободной для всяких кружков и прочих занятий в свое удовольствие. И когда мне дали сценарий «Доживем до понедельника», я подумала: «Как же я буду сниматься в фильме про школу, когда я ее так ненавижу?!» А потом... Кроме доброжелательного отношения, юмора и любви, я ничего на съемках не чувствовала… Вероятно, если бы мне в жизни в свое время попался такой учитель, как Мельников — Тихонов, я совсем иначе относилась бы к школе — я бы ее любила...» Печерникова сперва терялась и забывала слова в присутствии знаменитого Тихонова, однако лед тронулся, когда актер, будучи страстным рыбаком, начал рассказывать ей о своем хобби: невозможно бояться человека, который с горящими глазами рассуждает про свои блесны, удочки и мормышки.

А вот вредный завуч Светлана Михайловна — первый и единственный случай, когда Ростоцкий снял в кино свою жену Нину Меньшикову. Актриса рассказывала: «Я все время играла только положительных и очень плаксивых женщин, и ни один режиссер не взял бы меня на отрицательную роль — даже не попробовал бы! А тут у Ростоцкого я попросила сама, чтобы он сделал со мной пробу. Проба оказалась удачной, и он меня взял. Правда, потом были неприятности — ему казалось, что я играю хуже, чем на пробах. Я плакала, пила валерьянку, но все‑таки отснялась». Вместе с Ростоцким они подобрали максимально уродующий женщину костюм, самую неудачную прическу — и получилась нечуткая, очерствевшая, но по‑своему искренняя учительница, способная сломать чью‑то жизнь не по злобе, а из самых лучших побуждений, согласно своему пониманию блага. За эту роль Меньшикова впоследствии удостоилась Госпремии СССР, настолько была в ней убедительна.

В фильме дебютировали такие будущие звезды, как Игорь Старыгин, Ольга Остроумова и мастер эпизода Юрий Чернов: на роли старшеклассников в кино набрали студентов с начальных курсов актерских факультетов.

Также в съемках поучаствовала «всесоюзная киномама» — актриса Любовь Соколова, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса как самая снимаемая артистка кино: режиссеры обожали ее в эпизодах, особенно в ролях матерей, так что снялась она за свою карьеру более чем в 350 фильмах. У Ростоцкого ей было предложено сыграть маму одного из учеников, Вовы Левикова.

И вот ровно в тот момент, как фильм был снят, пришла бумага из Госкино: «...главной ошибкой Киностудии им. Горького является запуск в производство фильма «Доживем до понедельника». Станислав Ростоцкий вспоминал — от него требовали внести 28 поправок, которые напрочь убивали саму идею фильма! Он согласился на три. Тогда Госкино решило зайти с козырей — показать «Доживем до понедельника» участникам Всесоюзного съезда учителей, который как раз проходил в Москве, и закрыть картину под предлогом возмущения специалистов.

После показа зал некоторое время безмолвствовал, отчего кое‑кто из молодых актеров не выдержал и убежал в слезах, а затем… собравшиеся учителя встали и аплодировали стоя в течение 10 минут. Это был триумф!Год спустя лента получила Золотую премию Московского кинофестиваля, а в 1969‑м — Государственную премию СССР. Многих педагогов она заставила по‑новому взглянуть на отношения учителей и учеников, школьники сбегали с уроков, чтобы попасть в кинотеатр, а молодые учительницы спешно меняли имидж, обнаружив, что они с пучком волос и в скучном костюме похожи на незабвенную Светлану Михайловну…

ovsepyan@sb.by